1969年、スイスと日本の時計メーカーは、ついに自動巻きクロノグラフムーヴメントを発表した。それが、セイコーの“Cal.6139”と、ブライトリング、ホイヤー・レオニダス、ハミルトンらで共同開発した“クロノマチック”ことCal.11、そしてゼニスの“エル・プリメロ”(=モバードの“デイトロン”)こと、Cal.3019PHCである。これら三つのムーヴメントは、クロノグラフ機構も、自動巻き機構もまったく異なるのだから面白い。

今回は、このなかから事実上世界初となる自動巻きクロノグラフムーヴメントである、セイコーのCal.6139にフォーカスし、完成までのストーリーに迫っていきたい。

1950年代半ば以降、諏訪精工舎(現セイコーエプソン)は、ムーヴメント部品の共有化を、プレスの精度を高めることで実現しようと考えた。まず同社が取り組んだのが、地板に空ける穴を、切削ではなくプレスに置き換えることだった。プレスで正確な寸法を出すのは難しいが、加工時の繰り返し精度は上げられる。以降、諏訪精工舎は、プレスを使って、いかに部品の精度を高めていくか、というアプローチを取るようになった。

この手法は、やがて、二つのユニークな機構を生み出すこととなる。ひとつが、セイコー独自のマジックレバー式の自動巻き。そしてもうひとつが、69年の自動巻きクロノグラフ、Cal.6139が採用した垂直クラッチである。

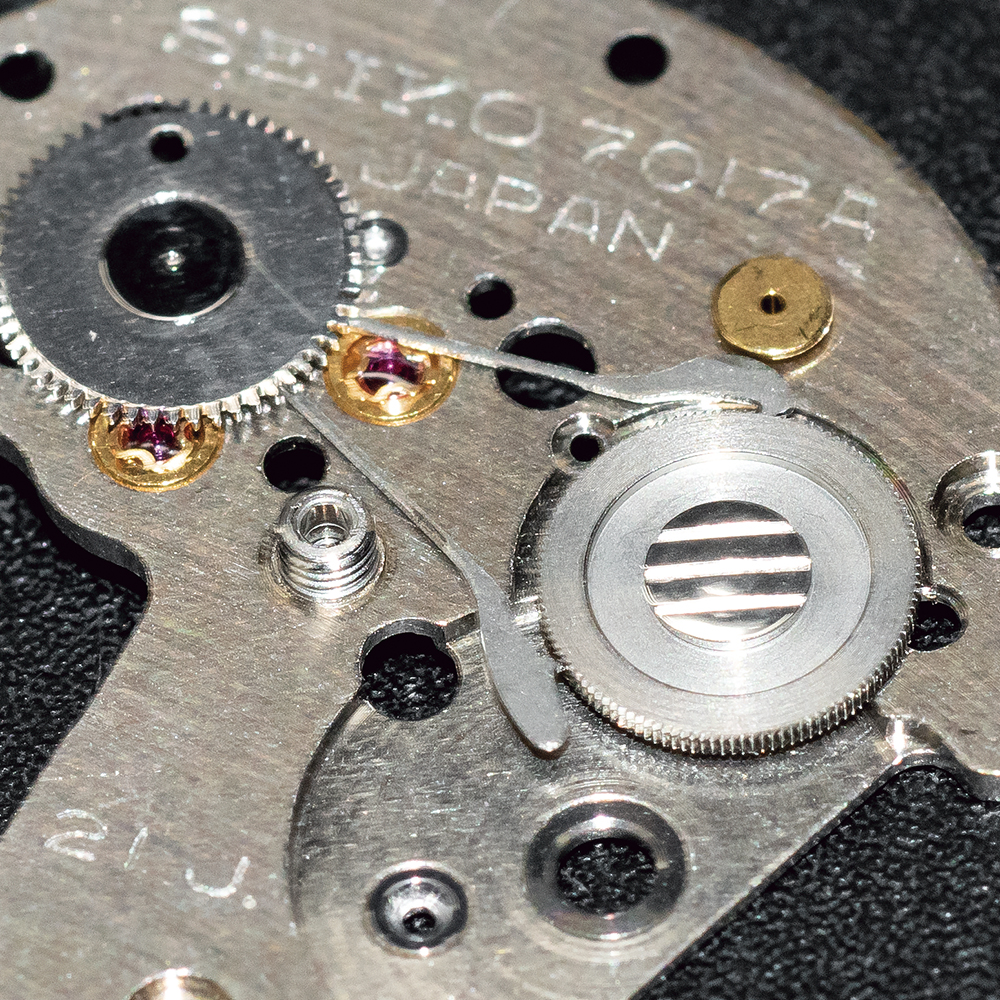

Cal.6139に成功をもたらした一因が、コンパクトで低コストな自動巻き、マジックレバーだった。横方向にスペースを取るものの、非常にシンプルな構成をもつ。(※写真はCal.7015のものです)

Cal.6139に成功をもたらした一因が、コンパクトで低コストな自動巻き、マジックレバーだった。横方向にスペースを取るものの、非常にシンプルな構成をもつ。(※写真はCal.7015のものです)

40年代以降、各メーカーは効率が良く、生産性の高い自動巻きを模索していた。そこで注目されたのが爪で巻き上げるラチェット式である。このメカニズムはほとんど中間車を必要としないため、理論上の巻き上げ効率を上げることができる。様々なメーカーがラチェット式自動巻きの開発に取り組んだが、最終的な勝者となったのは、諏訪精工舎のマジックレバー(59年)だった。もともとのベースは、西ドイツのピンレバーメーカーが採用した、ごく簡潔な自動巻きである。しかし設計を監修した中村恒也は、設計と加工を見直すことで、この自動巻きを安価で効率の高いものに仕立て直すことに成功した。プレスで打ち抜いたシンプルな自動巻き機構は、やがてセイコー、とりわけ諏訪精工舎製自動巻きの大きな特徴となる。

秒針を動かす4番車にクラッチを当てるという垂直クラッチも、諏訪精工舎ならではの機構だった。Cal.6139に先立つこと5年、東京オリンピックに合わせて、諏訪精工舎はCal.5719という初の腕時計用クロノグラフムーヴメントを完成させた。キャリングアームを持つこの古典的なクロノグラフは、各種レバー類が、絞り抜きという新しいプレスの技法で成形されており、つまりは生産性が高かった。この延長線上に生まれたのが、自動巻きクロノグラフのCal.6139である。設計者は、5719に同じ、大木俊彦。彼は新しいクロノグラフを開発するため、まずベースとなる薄型自動巻きの61系を設計した。その大ヒットを受けて、大木はいよいよ、本命である自動巻きクロノグラフの設計に着手することとなった。

そもそも4番車が中心にある61系自動巻きには、既存のクロノグラフのような水平クラッチは載せられない。そこで彼は、4番車の上に直接、クロノグラフを動かすためのクラッチを重ねてしまった。もっとも、事実上世界初だけあって、その設計は難しかったようだ。加えてプッシュボタンとコラムホイール、そして垂直クラッチの間隔を詰めることで、さらなる省スペース化と、製造コストの削減に成功した。

コストを抑え、量産性を高めるためほとんどの部品をプレスで抜いているが、9枚歯のコラムホイールは切削だ。注目すべきは、プッシュボタンとコラムホイールの位置。コラムホイールがダイレクトに垂直クラッチを動かすため、この3者は極めて近い位置にある

コストを抑え、量産性を高めるためほとんどの部品をプレスで抜いているが、9枚歯のコラムホイールは切削だ。注目すべきは、プッシュボタンとコラムホイールの位置。コラムホイールがダイレクトに垂直クラッチを動かすため、この3者は極めて近い位置にある

現在、当たり前の存在となった自動巻きクロノグラフ。その設計に大きな影響を与えた6139の功績は、いくら強調してもしすぎることはないだろう。

Cal.6139を搭載する5スポーツ スピードタイマー クロノグラフ

Cal.6139を搭載する5スポーツ スピードタイマー クロノグラフ

※記事は6月30日(木)発売の『Antique Collection クロノグラフ大全 LowBEAT編集部』より抜粋しました。本書は当オンラインストアからご注文いただけます。